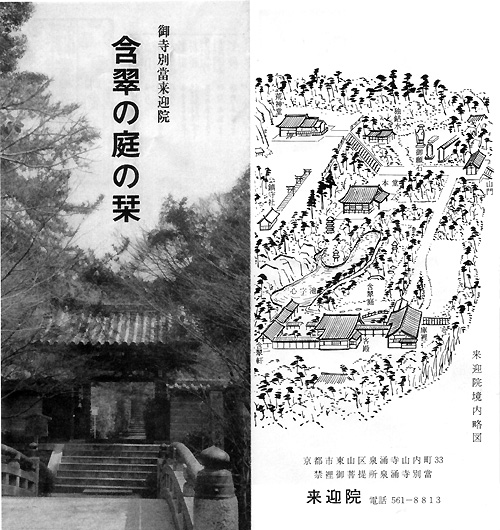

含翠軒 - 来迎院

含翠軒(がんすいけん)

泉涌寺の庭園、その他をめぐり、先祖供養を申し込み建物から出た。 山門を前にすれば、右手の階段を少し下りたところに来迎院はある。

来迎院は、泉涌寺の塔頭で、鬱蒼とした山の中、かなり深い川を渡る橋の向こうに門があり、時々吹く風のせいで木々の葉が、まるで秘境を感じさるためのように光と影をちらつかせていた。

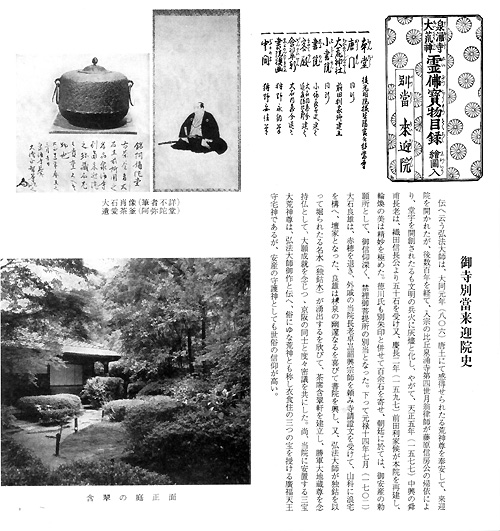

来迎院。 歴史は古く弘法大師にまでさかのぼり、現在では、京都泉山七福神巡り第4番札所(布袋尊)として、たいへん親しまれてる。 ここに、大石内蔵助が建てた含翠軒がある。

当時、住居を移す場合、その移転先の寺の檀家になる手続きをして、引越しをすることになっていた。

大石内蔵助が山科に移住する際に檀家となったのが、この来迎院であった。

来迎院前の石橋

来迎院門

2008年9月15日

来迎院と大石内蔵助の縁は、当時の住職が大石内蔵助の親戚であたことにある。 うっそうと、こと静かな寺院の中にすすむと、立て札があり、私は茶室の方へ進んだ。

思っていたよりも小さな入り口。 わりと大きな木に、「大石内蔵助ゆかりの遺跡、含翠茶庭」とある。

しかし自分の耳をしばらく澄ますことなく、安易にいてはどうしようもなく、自分の心と体を一種のタイムマシンとして、透視をするしかないようであった。

これは単に私の感想にしかすぎないが、まるで昭和の壁が立ちはだかっているようだ。 なにか固くぶ厚い壁を取り払って見なければ、と、心が焦るのである。

京都は観光のプロである。 これ自体が悪いことは全くなく、むしろ感謝すべきだ。

しかし、その風の吹き溜まりに、一時代が過ぎ去ったあとの寂しさのようなものと、本来の姿に戻ることはできないがそれでも元のような平安を取り戻したまなざしを、展示されていた写真や資料から、私は受け取ったのである。

2009年9月16日

茶席 含翠軒(がんすいけん)大石内蔵助建立

茶席には、次のような説明が立っている。

『茶席 含翠軒(がんすいけん)大石内蔵助建立 山科の浪宅に程近く、幽邃(ゆうすい)な静域に建つこの茶席は、大石内蔵助が仇討の成功を祈り、密かに茶を点じながらあらゆる秘策をめぐらせた場所として知られ、赤穂忠臣談合所と言う別名があります。』

ここで重要な点は、「祈り」である。ちなみに赤穂花岳寺には、大石内蔵助守り本尊「千手観音」が祀られている。

都近くの秘境の地で、祈り祈り祈ったそのあと、坐禅の手法を用いて心を沈め静めして、あるいは、自分の心を沈め静めして、祈りに祈り、その上で、茶を点じつつ、秘策をめぐらす・・・。

この繰り返しの中に、大石内蔵助という人物像を浮かび上がらせると、どのような姿が見えるだろうか。

2009年10月25日

大石内蔵助がどのような日々を京都でおくっていたのか、山科でおくっていたのか。 今まで多くの人々が思い巡らし、自分の考えを故人にあてがおうとしたことは分かっている。

本人からしてみればどう見えるのだろうか。

少なくとも考えの定点を本人が持っていたものと同等か、それ以前にもっていかない限り分からないのだろうか。

歴史小説をつむぎ出す作家には、まるでその時代にいたかのような記述をする人がいて、そういった人々がいること自体、人間の「目」というものが、時空間を越えて見通せるという可能性を暗示している。

もし、大石内蔵助にもそのような目が備わっているとしたら、これだけ後世から自分へと想いが注がれているわけであるのだから、何かしら感じていたのかもしれない。

2009年11月11日

数回にわたり、京都来迎院にある「大石内蔵助の含翠軒」について書いてきた。

皇室の菩提寺である御寺(泉涌寺)。 その敷地内にある来迎院。 ここに、ただ個人的にその地が気に入っただけで茶室を造ることができたのであろうか。

やはりこれが、今も思い浮ぶ疑問ではある。

2009年11月11日

来迎院しおり

関連リンク

こちらのブログには、含翠軒についての詳しい解説があります。

2008 - 2019 © 忠臣蔵紀行